山中瑛理子さん(A2カテゴリー1位) グランミューズ部門入賞者インタビュー

入賞者記念コンサート

1983年東京都生まれ。愛知県立芸術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒業、同大学大学院音楽研究科鍵盤楽器領域修了。ピティナ・ピアノコンペティショングランミューズ部門で、第46回A1カテゴリー第1位、第48回A2カテゴリー第1位。現在、奈良井巳城、江崎皓介の各氏に師事。主に伴奏者として演奏活動を行う傍ら、後進の指導にもあたっている。

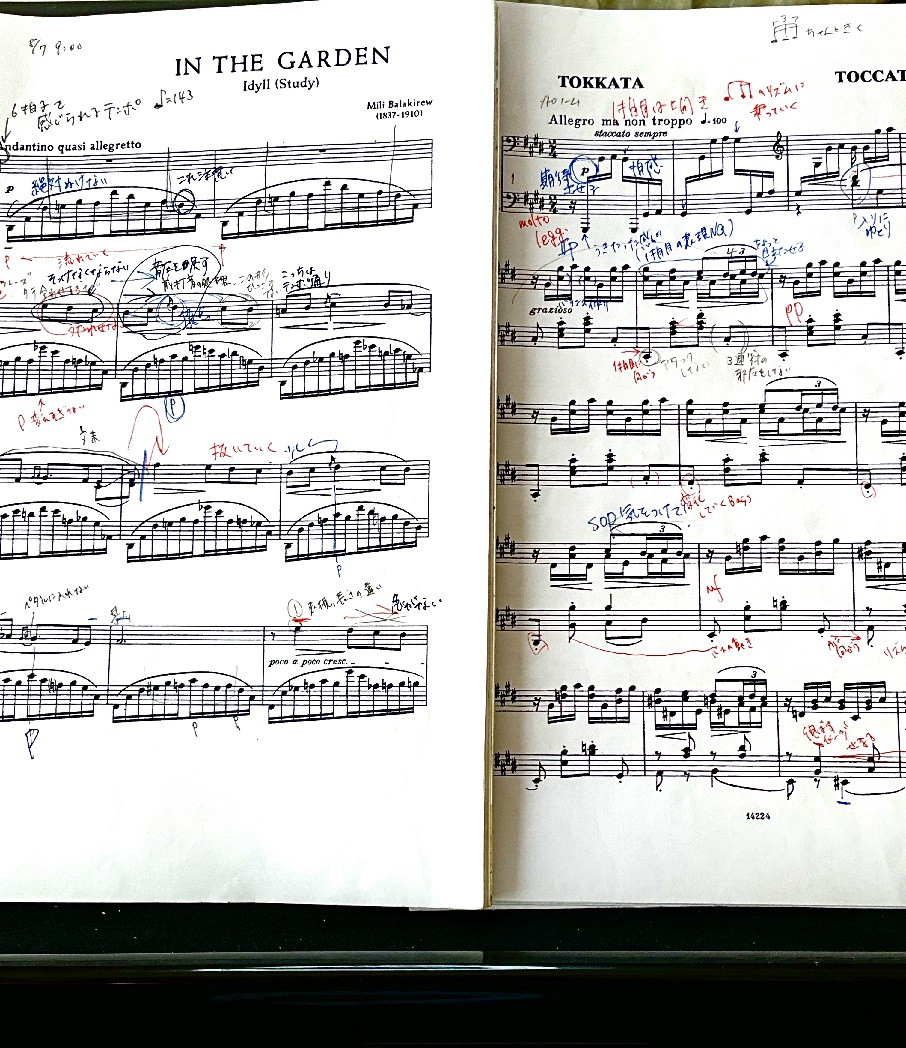

1983年東京都生まれ。愛知県立芸術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒業、同大学大学院音楽研究科鍵盤楽器領域修了。ピティナ・ピアノコンペティショングランミューズ部門で、第46回A1カテゴリー第1位、第48回A2カテゴリー第1位。現在、奈良井巳城、江崎皓介の各氏に師事。主に伴奏者として演奏活動を行う傍ら、後進の指導にもあたっている。バラキレフ:《園にて(牧歌的練習曲)》 バラキレフ:《トッカータ》

マイヤベーア=リスト:「悪魔ロベール」の回想:地獄のワルツ S.413 R.222

少し前のことになりますが、コンペティションでご入賞されたときのお気持ちをお聞かせください。

正直に申し上げますと、かなり良い演奏をした自負があったので(勿論もっと上手くいくはずだった箇所もありますが)、それなりの評価をいただけるのではないかという予感はしていました。なので、喜びも驚きもさほどなく…。強いて言えば、先生方に謝らなくてすんで良かったというほっとしたような気持ちでした。2022年にA1カテゴリーで1位をいただいた時は感染症の影響で表彰式がなかったので、今回舞台上で賞状とトロフィーを受け取れた事は嬉しかったです。

コンペティション出場の動機を教えていただけますか?

手痛い失敗が参加の動機です。

2022年度のグランミューズ入賞者記念演奏会で暗譜が飛ぶという失態を犯し、一時は心折れて立ち直れなくなっていましたが、2024年にはA2カテゴリーに出られる年齢になるという事に気づき、もう一度同じ舞台(王子ホール)で演奏できたら少しは慰めになるのかもという気持ちで参加を決めました。目的を果たせて本当に良かったと思います。

コンペティションの選曲理由を教えていただけますか?

バラキレフの「園にて」と「トッカータ」、この2曲は奈良井先生のセレクトです。最初はコンペで勝負するにはいささか地味じゃないかと不安でした。しかし練習を始めると、持つ雰囲気も求められる技術も全く違う2曲なのにどこかで同じ空気が流れていることが分かり、実は最強のプログラムなのでは…と思うようになりました。園にてで向こう10年分はレガートを磨きましたし、トッカータで向こう10年分のスタッカートを特訓しましたので、自分でも今回の挑戦で格段に上手になったと思っています(自画自賛ですみません)。

レッスンには通われていますか?また先生はどんな方ですか?

現在2人の先生のもとで学んでいます。 奈良井巳城先生には10年ほどお世話になっております。音楽性や技術について教えてくださるだけでなく、時には人生相談に乗っていただいています(ピアノのレッスンなのに一音も弾かず話だけ聞いてもらったことも…)。コンペのレッスンになると、ただ勝つための音楽でもなく自己満足の音楽でもない、私らしく差がつく演奏に導いてくださいます。 江崎皓介先生には昨年から師事しています。初めて伺った時に、先生の指が鍵盤に触れたかなと思った瞬間、澄んだ音がどこまでも伸びていったことに心底驚きました。それからは先生のしなやかな体の使い方と繊細な音、細やかすぎるペダルワークに惚れ込み続けています。 お二方とも、音楽やピアノ演奏に対して尋常でないくらいの情熱をお持ちなので、私も感化されて日々努力できています。

お仕事、学業ではどんなことをされていますか?

ブライダルオルガニスト、ピアノ講師、伴奏者(声楽の方と共演する事が多いです)といった仕事をしています。

ピアノ以外にご興味があることは何ですか?

化粧品収集が趣味です。ブランドや原産国によるこだわりはなく、かわいい!きれい!と思ったら取り敢えず買ってしまいます。コンペで1位をいただけた時にはご褒美と称してひとつ化粧品を自分にプレゼントしました。2022年はクレドポーボーテのル・レオスールデクラ(ハイライト:顔の高く見せたいところに光を宿す粉)、2024年はゲランのメテオリットビーユ(おしろい)を買いましたが、どちらもなかなか高価ですので特別感が半端なかったです。 もうひとつが吹奏楽鑑賞。これは自分の音楽的感性に少なからず影響している趣味だと思います。異なる音と音が重なり大きな感動を生む音楽が元々好みで、吹奏楽はそこに青春の香りが漂っているところが熱いのです。毎年10月末に行われる全日本吹奏楽コンクールは、全ての仕事を休んでライブ配信を聴き、頭が痛くなるほど泣きます(笑)。2023年の全日本吹奏楽コンクールは職場・一般の部を現地で鑑賞しました。出場された26団体全てが文句なしに上手かったのですが、上手いなんて表現では片付けられない異次元の演奏をした団体があり、大きな衝撃を受けました。今年は開催場所が遠方ということもあり現地には行けなかったのですが、ライブ配信ではやはり昨年ほどの感動は得られずだったので、次回は再び現地に行けるようスケジュール調整と貯金を頑張ります。

あと、サンリオのタキシードサムくんが大好きです。最高に可愛いです。

普段はどれくらいピアノを練習されていますか?頻度、場所、時間などお聞かせください。

なるべく1日2時間以上は練習をしたいところですが、仕事が忙しいと30分程しかできない日もあります。家では朝9時から夜10時まで音が出せます。それ以外の時間は電子ピアノで我慢です。本番前はピアノスタジオを借りることもありますし、仕事場のピアノやオルガン(ピアノの練習をするには鍵盤が足りませんが)でもこっそり練習しています。

好きな作曲家、演奏家、曲についてお聞かせください。

好みの作曲家…は特になしでお願いいたします(曲単位でしたら好きなものはたくさんありますが)。生きているうちに弾いておきたい作品は、ベートーヴェンのピアノソナタ29番『ハンマークラヴィーア』とショパンの幻想ポロネーズですが、どちらも今の自分にはまだ早い気がして手が出せません。憧れのピアニストはマルカンドレ・アムラン氏です。あんな風に涼しい顔して超絶技巧が弾けたら格好いいだろうなぁと思ってしまいます。昨年ご逝去されたマウリツィオ・ポリーニ氏も大好きでした。10代の頃一度だけポリーニ氏のリサイタルに伺った事があり、プログラム内容は何一つ覚えていないのですが、アンコールにショパンのバラード1番を弾かれていて、アンコールにこの大曲?!と驚いた記憶があります。 因みに、ピアノ曲を書いていなくても大丈夫でしたら、アメリカの現役作曲家、ジョン・マッキー氏の作品が狂おしいほど好きです。

ピアノを演奏する際に心掛けていることは何ですか?

上手い演奏をしようとしないこと。上手く弾こうと思うと音楽そのものが疎かになる気がします。演奏する作品の世界に入り込み、演奏している楽器や会場の空気と喧嘩しないことが大切だと思っています。 私だけかもしれませんが、物理的なことですと椅子の高さと演奏中の左足の位置にはこだわりがあり、これがしっくりきていると安心して演奏できます。今回のコンペの勝因のひとつが、背無し椅子を選択できた事だと思っています。背無し椅子は左足の位置の自由度が背つきに比べて段違いに高いのです。全ての本番で選べたら良いのにと密かに希望しています。

入賞者記念コンサートの曲目の選曲理由を教えてください。

この曲はフランスの作曲家マイヤベーア(1791〜1864)のオペラ『悪魔ロベール』の中の一曲をリストがピアニスティックに編曲した作品です。もとは今回のコンペで演奏する曲の候補のひとつでした。あまりに技巧に偏りすぎているので却下となりましたが、近いうちに弾きたいとずっと思っていたので、この機会によしやろうという運びとなった訳です。オペラの中でこの曲を歌うのは、主人公ロベール(人間と悪魔のハーフ)の父親、悪魔ベルトラムと地獄の悪霊たち。ご想像通りベルトラムはこのオペラの悪役なのですが、これがなんとも魅力的。まだ仕上がりまでには時間を要しますが、悪魔になりきれる日を心待ちにしている自分がいます。

入賞者記念コンサートへの意気込みを一言お願いします!

発表会やコンペならもし失敗しても次の年があるのに、よりによってもう2度とないだろう入賞者記念コンサートでやらかすとは!と自分を責めた時期もありましたが、苦しみ抜いた甲斐あって2度目が手に入りました。今度こそ最後になると思いますので、やりたいことは全部やってやろうという気概でいます。

グランミューズ部門のへの参加は、ありがたいことに年々増えています。大人のピアノ学習の継続的な発展のため、グランミューズ部門へ初挑戦を検討している方へメッセージをお願いします。

ピティナのグランミューズ部門は、割と多くの地域で予選が行われること、好きな曲や得意な作曲家の作品で挑戦できること、複数の審査員から寸評がいただけること、同世代のピアノ仲間に出会えることなど、参加者のメリットが多くあると思いますが、個人的に一番変わったと思うことは普段の練習やレッスンの本気度でした。普段仕事として音楽に携わっていると、どうしても卒なくこなすことに意識が向きがちになりますが、コンペで勝負するとなると、楽譜を読み込み様々な角度から研究し、理想の音を追い求めて試行錯誤を繰り返す練習が必要になります。コンペの最中はただ必死で弾いていましたが、挑戦が終わって日常に戻った時、その必死さが“卒なく”のレベルまで上げてくれたことを実感しました。 コンペはお子様やお若い方のみのものではなく、いくつになっても人を成長させてくれるものだと思います。グランミューズ部門が、音楽やピアノを愛し上達を求める多くの方の助けになりますことを心より願っております。